L’École de la résilience est une communauté d’acteurs – économiques, culturels, sociaux, industriels, monde de la recherche, institutions publiques, société civile – sensibles à la transition écologique.

Pilotée par Cité anthropocène, elle déploie une programmation scientifique et culturelle multiformats, dans une optique citoyenne, éducative et festive. Appuyée sur des fondements scientifiques, elle héberge et participe à des recherches situées, expérimentales et tournées vers l’action. Elle fabrique des formations à destination de tous les publics (étudiants, professionnels, habitants et scolaires) pour identifier les enjeux locaux de l’Anthropocène et les possibles pour relever les défis du changement global.

L’école prendra s’installera sur le site Neyret, l’ancienne école des Beaux-arts en cours de rénovation au coeur des pentes de la Croix-rousse, en 2027. D’ici là, Cité anthropocène a lancé le projet avec deux années de préfiguration.

Modalités proposées par Cité Anthropocène pour les deux années de préfiguration :

Cité Anthropocène propose que ces deux années de préfiguration se déroulent en deux temps successifs :

Entrer en résidence en 2024-2025 en prenant au sérieux la question du “faire école” de manière collective ; Mettre en œuvre une programmation hors les murs en 2025-2026, une manière de prototyper l’École de la Résilience.

Parallèlement s’ajoutent deux briques :

La réalisation d’une production audiovisuelle qui viendra alimenter, documenter et compléter cette programmation ;

La création d’un site internet afin de créer une archive vivante, qui permettra à la fois de formaliser et de capitaliser les résultats des travaux en résidence, mais aussi de diffuser et de faire circuler l’information pour rendre ainsi visible la démarche et permettre à d’autres acteurs d’entrer dans le processus en marche.

Détail des quatre Résidences

Il a été décidé de réaliser ces quatre résidences sur un temps resserré de quatre mois, et ce pour deux raisons : conserver l’énergie mobilisée par tou·te·s les participant·te·s, et garder un temps de mise en œuvre de la programmation hors les murs.

Il a été également décidé de thématiser les résidences pour pouvoir “creuser” des sujets qui semblent capitaux :

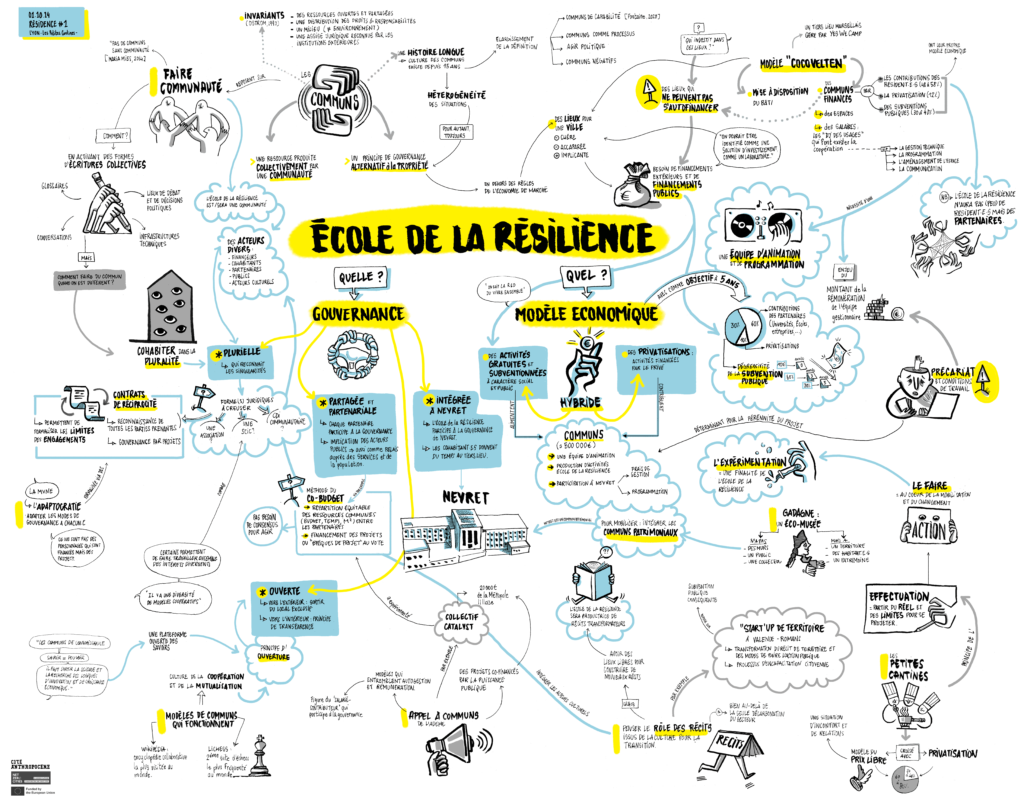

La Résidence 1 “Comment ?” du 1er octobre 2024, interroge les questions de gouvernance et de modèle économique. Deux échanges collectifs sont alimentés par quatre mini-conférences données par Sylvia Fredriksson (Orléans School of Art and Design), Nicolas Détrie (Yes We Camp), Raphaël Besson (Villes Innovations / PACTE-CNRS) et Simon Sarazin (Optéos).

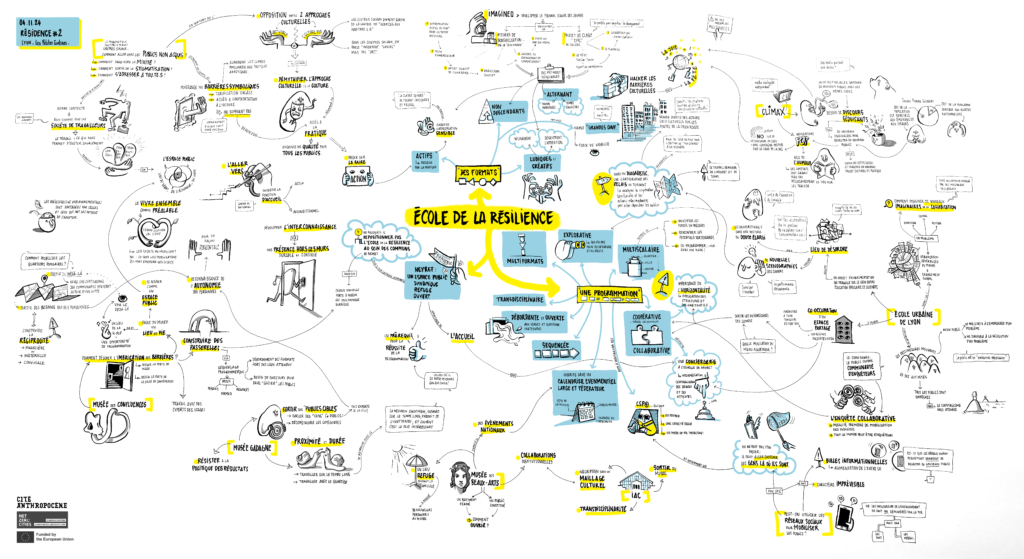

La Résidence 2 « Pour qui ? » du 4 novembre 2024, interroge la question des publics et en parallèle celle des formats, avec une attention sur le fait de conserver les publics déjà interpellés par la transition, et d’aller au-delà de ces publics avertis pour toucher bien plus largement. Deux échanges collectifs sont alimentés par quatre mini-conférences données par Bruno Habouzit (Centres sociaux de la Croix Rousse), Solène Caspar-Rival (Imagineo), Millie Servant (Climax) et Michel Lussault (École urbaine de Lyon).

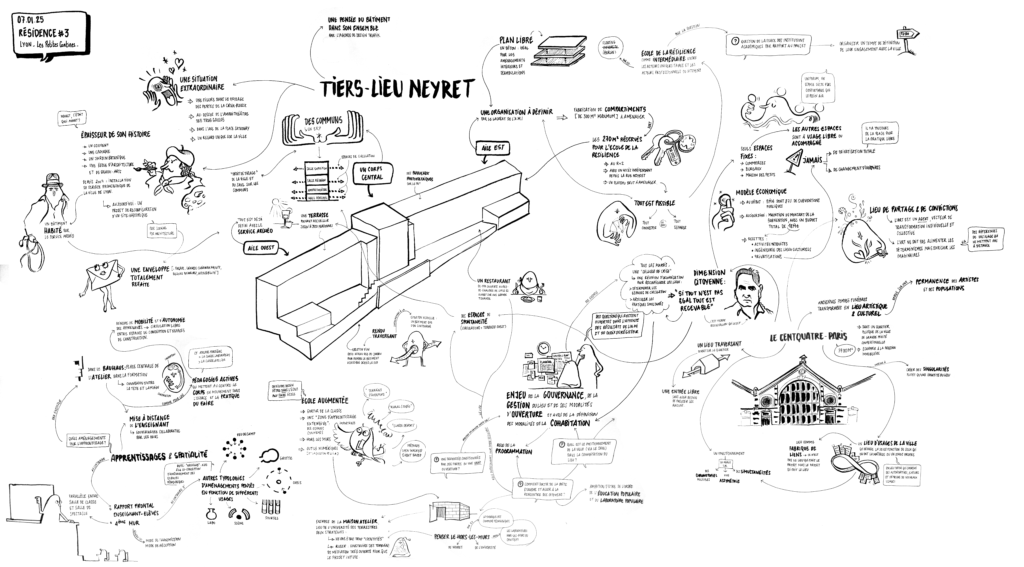

La Résidence 3 « Où ? » du 7 janvier 2025 est dédiée aux interactions entre les lieux et la diversité des pratiques. L’échange collectif de 90’ est alimentépar trois mini-conférences préalables de 20’ données par Laurent Graber (architecte cofondateur de LFA), Chloé Dumas (scénographe et professeure à l’ESAA La Martinière Diderot), et – à distance – José-Manuel Gonçalvès (directeur du Centquatre-Paris).

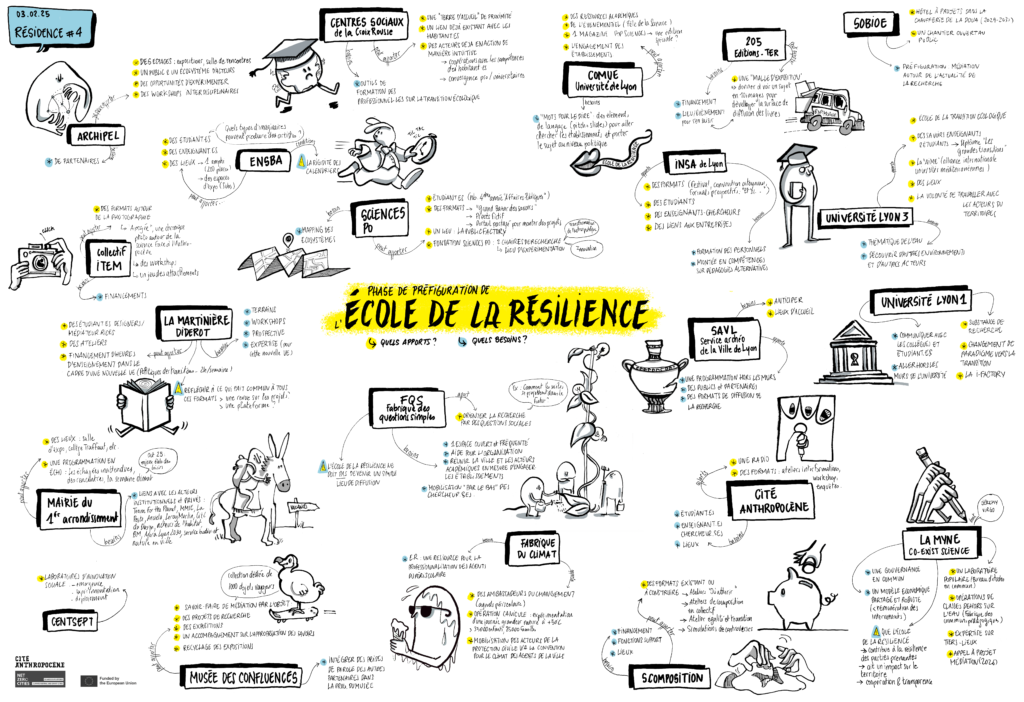

La dernière Résidence du 3 février 2025 est dévolue à la construction collective de la programmation hors les murs qui a pour horizon d’ouvrir à la rentrée 2026.

Fonctionnement des résidences

Principes :

Cinq principes susceptibles de faciliter la dynamique partenariale, la réflexion collective et l’autoformation sont à la source de la construction des travaux en résidence.

L’écoute : il s’agit à la fois de laisser du temps à la parole construite en amont de la discussion collective, mais aussi de construire un espace d’écoute réciproque. Les résidences sont élaborées autour du format « mini conférence » (exposé de 20’ sur une notion ou une expérience), suivi d’un temps d’échange participatif.

L’ouverture : un collectif résolument ouvert à la fois en termes de publics mais aussi en termes de contributeur·rice·s. La programmation des mini conférences est l’occasion d’élargir le premier réseau mobilisé et d’inviter d’autres acteur·rice·s à rejoindre la réflexion (via une mini conférence ou via la participation aux échanges collectifs).

Le collectif : une réflexion résolument collective et partenariale est souhaitée. En ce sens, l’organisation de la discussion collective repose sur deux éléments : la connaissance du public présent, l’animation ciblée des échanges et la sollicitation de la parole afin de permettre à chacun·e de participer.

La convivialité : la programmation d’un temps “à table” pensé comme une forme horizontale et conviviale d’échange. Un partenariat, pour le déroulement des résidences, a été construit avec les Petites Cantines Vieux-Lyon.

La trace : garder une trace des échanges et des contenus présentés afin de constituer des ressources pour le réseau et de rendre visibles ses productions. Les mini conférences sont enregistrées en audio et diffusées sur le site internet. Les discussions collectives sont prises en notes sous forme de fresque dessinée.

Une brève histoire du projet École de la résilience

Début 2020, Europe Écologie Les Verts inscrit dans son programme de campagne municipale pour la Ville de Lyon la création d’une École de la Résilience : un outil d’acculturation aux enjeux à relever et de transmission des savoirs qui devra accompagner les politiques de transition à mettre en œuvre.

Elle devra être ouverte et associer tou·te·s les acteur·trice·s du changement, des habitant·e·s aux décideur·euse·s, notamment à travers la rencontre entre le monde scientifique et les sociétés économiques, créatives, activistes, associatives et citoyennes. Elle sera installée, aux côtés d’autres acteur·rice· s de la transition écologique (appel à projet lancé à l’automne 2024) et du Service archéologique de la Ville de Lyon, au sein des 8000 m2 du Site Neyret (ancienne École des Beaux-Arts), dont la rénovation a débuté fin 2024.

Le nouvel exécutif élu en juin 2020 à la tête de la Ville de Lyon, pour aider à concrétiser ses ambitions écologiques, candidate à des programmes de recherche et d’innovation proposés par l’Union européenne.

En avril 2022, la ville de Lyon est retenue dans le cadre de la Mission 100 villes climatiquement neutres en 2030. Les cent villes proviennent des vingt-sept États membres, et de douze autres pays associés ou susceptibles d’être associés au programme Horizon Europe (2021-2027).

En janvier 2024, la ville de Lyon est sélectionnée dans le cadre de NetZeroCities (2024-2026). Ce programme est porté à Lyon par six partenaires – l’Agence des mobilités, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon, Anciela, la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi, l’Université Lyon 2, et Cité Anthropocène -, et a pour objet la création d’un lieu phare sur le climat et la résilience.

Dans ce contexte, Cité Anthropocène pilote la phase de préfiguration du projet École de la Résilience (2024- 2026), et intègre les acteur·rice·s et les réflexions menés lors d’un temps collectif amont initié par la Ville de Lyon (2022-2023).